MISHIMAGAZINE #6

『今を歩く』 #6 THE CITY, THE NAVEL OF HANOI – NGUYEN QUI DUC

ハノイ。街の臍とその主。

Photopgraphy by KLEINSTEIN

ハノイに着いた。ノイバイ国際空港から街へ向かうタクシーの後部座席。幹線道路から見える景色の中にぽつぽつと立つ電柱や橋、標識。日本で見かける規格と違った形の物体が目の前を高速で通り過ぎていく。その風景に対する違和感は空港から離れるにつれて次第に新鮮さへと変わり、身体の何処かで、少しずつ不思議な高揚感を感じる。時々、この風景を見るためにわざわざ外国に来ているのかもしれないと思う。

旧市街の市場周辺。夜はナイトマーケットが始まる。

旧市街の市場周辺。夜はナイトマーケットが始まる。

旧市街の様子。観光客とバイクが目立つ。

旧市街の様子。観光客とバイクが目立つ。

旧市街に着いてホテルから出ると、バイクのけたたましい音があちこちに響いている。人口800万人。急激な経済成長を続けるこの街にはまだ地下鉄が無い。路上には屋台の食べ物と排気ガスの混じった匂いが漂っていて、道の両脇には洋服や靴の露天が所狭しと並ぶ。Calvin Klein, Ralph Lauren, DIESEL, Dior, CHANEL・・・。ブランド品のTシャツや鞄は本物に混じって偽物も売られているようだったが、観光客はそんなことは気にせず買っているようだった。

ホテルの受付に聞くとこの辺は地元の人々にとってはどうやら”Touristy place”らしかった。雑然とした旧市街の風景は地元の人間が望んでいるから残っているというよりはむしろ、それを見たがる観光客のためにステレオタイプな形で残されているというのが地元の人達の認識なのだろう。道ですれ違う欧米の観光客をみると、その大半がサウナの様に蒸した暑さとバイクの大群に困惑した表情を浮かべている。旅行会社のパンフレットやウェブサイトから想像するエキゾチックなイメージを幾重にも上回る混沌とした、圧倒的な情報量を持つ風景に呆然としてしまうのだ。軍事博物館前のディエンビエンフー通り沿いの公園にはレーニン像が建てられていた。強烈な猛暑とバイクの騒音の中ではまるで空気の様な存在で、険しい表情と共にそこにかつて過去には存在したはずの威光は、街の熱気と暑さの前に霞んでいた。

ディエンビエンフー通り沿いのレーニン像。誰も目をくれていない。

ディエンビエンフー通り沿いのレーニン像。誰も目をくれていない。

旧市街南にあるホアンキエム湖。暑い街の中心に水があると少しだけ気が安らぐ。

旧市街南にあるホアンキエム湖。暑い街の中心に水があると少しだけ気が安らぐ。

旧市街を南に歩くとホアンキエム湖が目の前に広がっている。脇に立つ商業ビルにはダンキンドーナツやバーガーキングのある商業ビルの入り口があり、近くを通った疲れた観光客を掃除機のように吸い上げていく。自分の国では嫌という程入っているはずのファストフードチェーンは、この街ではオアシスに見えるのかもしれない。

ハノイにはリサーチと休暇を兼ねて訪れた。この街を訪れる事を決めたのは大学時代の二人の友人であるQとGがそれぞれ街で建築事務所を構えているのが大きな理由だった。二人共ベトナムの北部出身で、国費留学生として日本で学位をとり5年程前に国に戻っていた。気が付くと大学で初めて会った時から十年が経ち、今は皆会社を辞めて独立していた。

夜、待ち合わせ場所に指定されたビア・ホイの前でベトナムの風景にすっかりと溶け込んだ二人を見つけた。居酒屋といっても銭湯にあるようなプラスチック椅子とキャンプ用のテーブルを並べただけの簡素な店で、その日は丁度週末の夜で、店内の客は外にまで溢れていて、外国人は私と私の妻を除けば他のテーブルには居ないようだった。

海の向こう側にある東京大学を卒業して、故郷ベトナムで建築家として仕事をする事。家族の事。共産党の官僚とのやり取り、ベトナム戦争、ホーチミンについて。東京での思い出、様々な話が一巡した後でQとGはぽつりと呟いた。

「今はただの住民だよ」

信号が変わると共に走り出すバイクの大群達。

信号が変わると共に走り出すバイクの大群達。

混沌とした街並みはエネルギーに溢れている。

混沌とした街並みはエネルギーに溢れている。

現地のアーティストとの打ち合わせ場所へ向かうため、強烈な日差しとの中、旧市街を抜けホアンキエムの東岸に沿って南に歩いた。バイクの群れをかき分けて道路を横切りながら、1つずつ街のブロックに沿って歩いていると、旧市街の混沌とした市場のような光景は少しずつ変容していった。フランスの植民地時代の頃の面影と戦後近代建築の思想が混血して生まれたようなベージュ色の公共建物が立ち並ぶ風景が現れたかと思うと、裏通りにはマンハッタンのイーストビレッジに似たような雰囲気が漂う。道沿いの商店の前では軍服を着たまだ若い軍人がキャンプ用の椅子を広げてコカ・コーラを飲んで休んでいる。

Bar Tadiotoの看板。ユニークなキャッチコピー。

Bar Tadiotoの看板。ユニークなキャッチコピー。

待ち合わせ場所のTadiotoという名のカフェは、打ち合わせ相手のアーティスト Tの行きつけの店で、入り口に掛けられた看板には「FOR DRINKER & THINKERS」と書かれていた。

入り口の脇には、ダブルベッドマットレスに入った金属製のスプリングを2枚のガラスで挟み込んで立てかけた回転ドアがあり、それを抜けてバールームに入ると、SFとヴィンテージ、エスニックが融合したような空間が広がっている。カウンターとテーブルは程よく錆びの入ったトタンでできていて、店内の椅子の上にはアフリカの民芸品と思われるクッションが置かれていた。ダークグレーの壁には店のイメージに沿って厳選されたと思われる写真や絵画などが飾られ、BGMは意識するまで気がつかないほど自然な調和の中に溶け込んでいる。ニューヨーク、ロンドン、パリ、ベルリン、東京、今まで訪れたどの都市でも感じたことの無い無国籍な空気が漂っていた。

Bar Tadioto、店内の様子

Bar Tadioto、店内の様子

打ち合わせ中、窓際には不思議な雰囲気の男性がずっと座っていた。グレーの長髪。くたびれた白い綿のシャツとOLIVER PEOPLESらしきメガネはファッションアイテムというよりは身体の一部のように溶け込んでいる。外を時々眺めながら煙草を吸い、英語の小説を読んでいる彼の様子は今まで会ったことのあるどの人間とも似つかない独特の雰囲気で、Tに聞くと店のオーナーで、Nguyen Qui Duc(グエン・キ・ドゥック)という名のようだった。

「彼はベトナムでは結構有名な小説家なのよ。この店も彼がデザインしたの」とTが紹介すると、彼はやめてくれよ、とでも言いたそうな照れ笑いを浮かべながら「わざわざ東京から店に来てくれてありがとう」とだけ簡単に挨拶し、自分のテーブルで煙草を吸いながら小説を読み続けていた。

・・・

それから数日、ハノイのあちこちで過ごしていたが、店で会った彼の強烈な印象が忘れられず、帰国する前日にどうにか連絡をとって、その日の夜に会うことができた。

その晩は彼が着ていたモロッコ風の黒い服の話をきっかけとして、ファッションの話題が始まり、その後は彼が運営していて政府に潰されたアートギャラリーの話やハノイのシーンなど話題は尽きることなく時間が過ぎて行った。話しているうちに彼は20年ほど前に東京に住んでいたことがあり、本を書けるほど彼の英語が流暢なのは10代の時に戦禍を流れてサンフランシスコへ移住してからの努力の賜物だという事を知った。

「戦争の途中から、暫くベトナムには居なかった。家族と再会したのはだいぶ後で、その頃はハノイの街が良いとは思わなかったけど、歳をとってから何度か訪れると、少しずつ面白いと感じるようになってね。それで移住決めた。エネルギーがあって、若くて考えのある人達がいるのがいい、退屈しないよ」

話の途中、夜が深くなるにつれて店内には若いベトナム人のクリエイターや外国人の客が集まり始めた。彼の姿に気づくと皆が嬉しそうに挨拶をしていく。この店と彼はハノイという「街の臍」なのだ。

「今日の代金は僕の驕り。今度東京に行った時に鮨をご馳走してもらおうかな」

帰る時間が来た。別れ際、また必ず会いましょう。と彼は笑いながら言った。

臍の外へ出ると、日曜の夜はまだサウナのように暑かった。帰り道、ホアンキエム湖沿いの歩道では街灯の下で若者がビールを飲みながらバドミントンをしていて、その脇をバイクの大群が通り過ぎていく。その様子を眺めていると明日は本当に月曜が来るのだろうかとふと思う。

空港に着くと東京はまだ夏の始まる前だった。

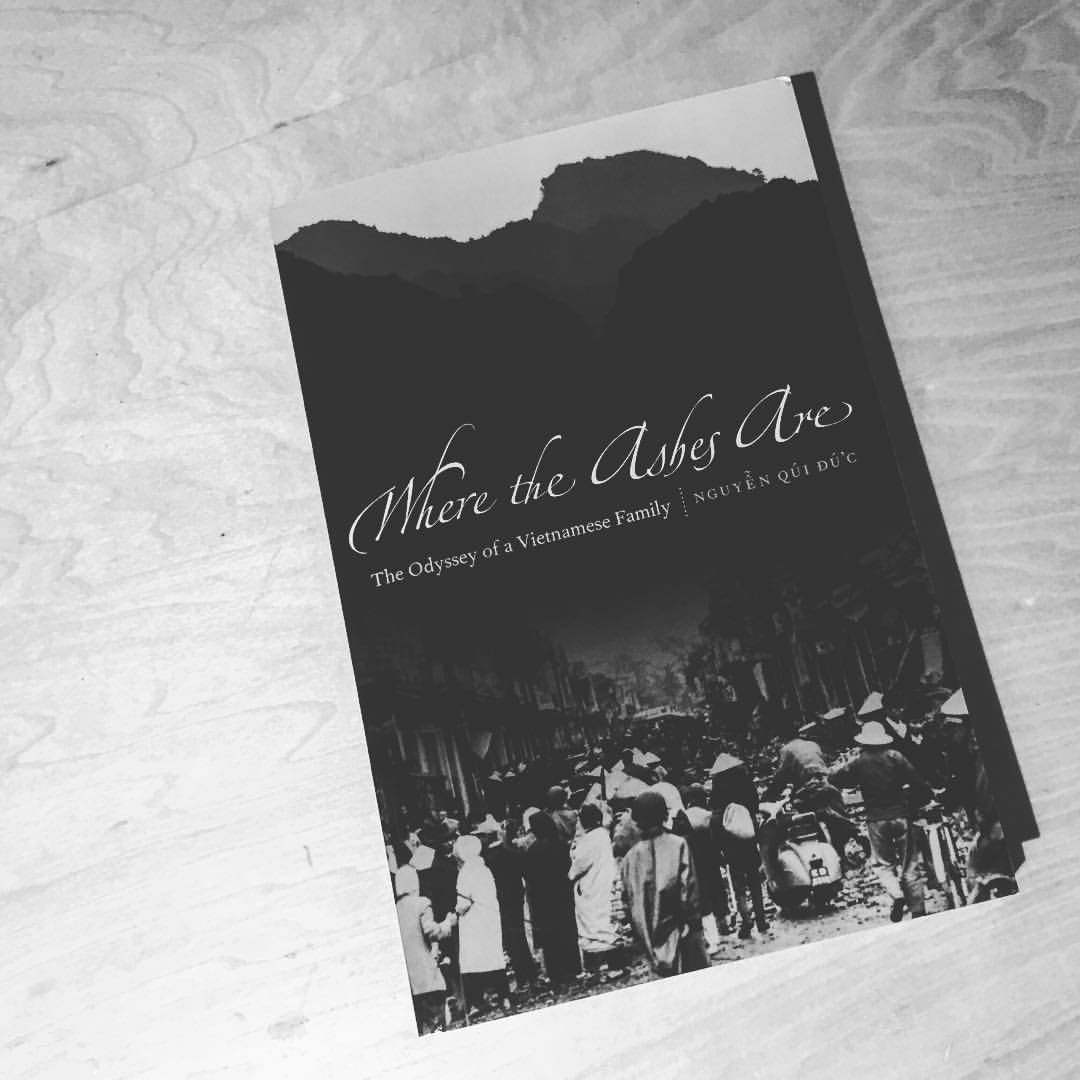

私は今彼の本を開き、彼の生きた足取りを読んでいる。

今も夜になると彼の居るTadiotoにふらりと訪れたくなる。

夜のホアンキエム湖の湖畔

“Where the Ashes Are” by Nguen Qui Duc(( “Where the Ashes Are” : The Odyssey of a Vietnamese Family” by Nguen Qui Duc (Bison Books, University of Nebraska Press)))